東京工業大学工学部附属工業高校 卒業

東京工業大学 工学部 電気電子工学科 卒業

東京工業大学 大学院 電気電子工学専攻 修了 (修士)

電気機器メーカーで新技術の開発、テレビ中継用デジタル信号処理装置の設計(VHDL)、出荷検査工程の改善を担当。

中学校、高校の物理、数学、化学に最も興味があり、私が中学生、高校生だった時にこのような塾があれば良かったのにと思いこの塾を始めました。

私の原点 (小学生の頃)

十一円電池

4年生の頃、電気に興味を持ちました。きっかけは教科書だったか、電気についての漫画に「コイルに磁石を近づけたり遠ざけたりすると電圧が発生する」とか「銅とアルミの間に食塩水を浸した綿を挟むと電圧が発生する」と書かれていたことです。

え? 電線と磁石? 銅とアルミ(十円玉と一円玉)と食塩水? そんな物で電気ができるの? やってみましたが豆電球は光りませんでした。なんだ、やっぱり嘘じゃないか! と思っていたら父がデジタルテスタ(電圧計)を買ってくれました。これを使うと微弱ながら確かに電圧が発生していることが分かりました。これには強く感動しました。

当時は発光ダイオードが広く使われ始めた頃でした。小さい電力で光るというので銅とアルミの電池で光るのではないかと思いました。秋葉原に行って電子部品店をまわり、発光ダイオードを入手しました。

銅とアルミの間に挟む液体をいろいろ試したのですが光りませんでした。学校の授業中にどの液体を試すか考え (コラッ! )、家に帰ったらとにかく試しました。そして、祖母が作った梅のジュースを使ったところ発光ダイオードがかすかに光りました。部屋を暗くすると光っているのがはっきり分かりました。

- コンセントから来る電気はどうやって作られるのか?

- 発光ダイオードはどんなところに使われているのか?

- 市販の乾電池は豆電球を光らせられるのに(開放電圧を市販の乾電池以上にしても)銅とアルミの電池ではなぜ豆電球は光らないのか?

など、いろいろと疑問が湧いてきて都度調べました。

そこから派生して電気、コンピュータ、機械、天文、音楽に興味を持つようになりました。どれも数学、理科がからんでいるからだと思います。疑問に思ったことを調べて解決したり「できるまで」粘ったりする習慣もこの頃についたと思います。

私の原点 (中学生の頃)

勉強

小学生のうちは算数のテストで毎回9割〜満点を取っていましたが中1の1学期、中間、期末ともに6割しか取れませんでした。中学校に進んでから授業が分からなくなったと感じていました。中間テストの後、自分なりに教科書、ノートを見直し、例題も解き直し、これで大丈夫と思って期末テストに臨みましたが6割でした。8割くらい取れた感触だったのに。

学校の数学の先生がとても熱心で「希望者には夏休みに一対一で特訓をする」とおっしゃいましたので特訓をお願いしました。簡単そうで教科書の内容だけでは解けない問題に取り組みました。当然、当時の私はどこから手を付ければ良いか見当がつかずに手が止まることが多くありました。

先生は解き方を教えませんでした。自力で解き方を見つけるための考え方を教えてくださいました。例題の解き方を当てはめるよりもっと細かいレベルで考えたことを覚えています。

その時はできるようになった感覚はなく、考えることは辛いと感じたと同時にああいう感じにやるんだと分かりました。

中1の2学期からは定期テストで8割以上取れるようになりました。問題を理解して正確に解くには考えるべきことが数多くあり、点を取れなかった時は考えが足りなかったのだと思います。

中2のとき学校の図書室で「道具と機械の本」という、10年くらいの間だれも借りた記録がない本を見つけました。身近な道具や機械の仕組みが色々書かれていて1年くらいの間、返すと同時にまた借りてほぼ毎日読んでいました。他にもプログラミングや電子工作などの本も見つけ、素因数分解をするプログラム、平方根を求めるプログラム、センサーを使った回路などを作りました。

中3になり放物線を習いました。数学の授業なのになぜ「物を放つ線」が出てくるのだろうと思いました。調べてみると「物を投げるとその軌跡は放物線を描く」ようでした。なぜ物を投げると放物線を描くのかと思いましたが当時の実力では分かりませんでした。高校に進み物理を習うとその謎が解き明かされていきました。

中3の夏休みから本格的に受験勉強を始めました。(高2の1学期まで塾には通いませんでした。)父が「自分で問題集を買って解きなさい」と言って3千円をくれました。私は内容が濃そうな小さい問題集を買いました。楽に上達できそうだと思ったのですがこれは実は手強い問題ばかりを集めた問題集で全く解けませんでした。

それでもこれを解けなければ志望校に合格できないと思い、何とかしようと考えました。閃きに頼らず、でも答えに行き着く方法を模索しました。

ある時から頭だけでなく道具を使ったらどうかと思い、図や数式によって考える方法を編み出しました。頭だけでは理解できずどうしようもなかった問題が解けるようになりました。この時に得た、解法の暗記ではなく分かることを一つ一つ積み上げて答を出すという考え方は私の基礎であり、この塾の基礎です。

ラジオの設計、製作

中3のときラジオの電子回路に関する本を買って電子回路を勉強し、中波AMラジオを作りました。同調回路、トランジスタによる増幅回路、検波回路について勉強して設計、製作しました。

失敗すると貴重なお年玉が無駄になるので何回も検算しました。部品の配置配線図を何回も描き、回路をできるだけ小さくして性能を良くしました。実際に作るときは1本1本をよく確かめて配線しました。配線を終えた後に間違いを見つけることはかなり大変で嫌になります。直すことも大変で、一発で鳴るようにしたかったのです。ちゃんと鳴るかどうかは最後まで分からないので電源を入れる時は緊張しました。鳴ると嬉しいもので、寝る前や目覚めた時に聴いていました。

根号(√)を含む式の計算などがあって数学の練習になりました。そして特に回路の仕組みを理解して動作をイメージすることや正確に計算して正確に作ることは勉強にかなり役立ったと思います。

短波AMラジオを作ってみると何語か分かりませんし意味も分かりませんが色々な言葉が聴こえました。「モスクワからの日本語放送です。」という声も聴こえました。アンテナを工夫したり感度を良くしたりその局の放送だけが聴こえるように選択度を良くしたりと改良しながら、高校に進んでからも何台も作りました。

昔の趣味

天体の撮影(大学3年〜会社に勤めていた頃)

雑誌などで見る天体写真を自分で撮りたいと思っていました。構想は小6の頃からありましたが大学3年のときようやく実現しました。

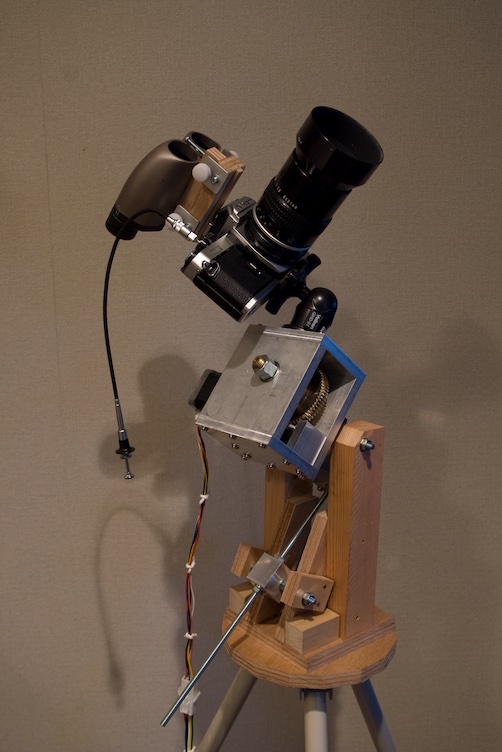

天体の撮影では微弱な光を捉えるためにカメラのシャッターを開けっ放しにする必要があります。カメラを三脚に固定するのでは地球の自転のため天体は画面上で動いてしまいます。そこで地球の自転に合わせてカメラを回転させる装置(赤道儀)が必要です。

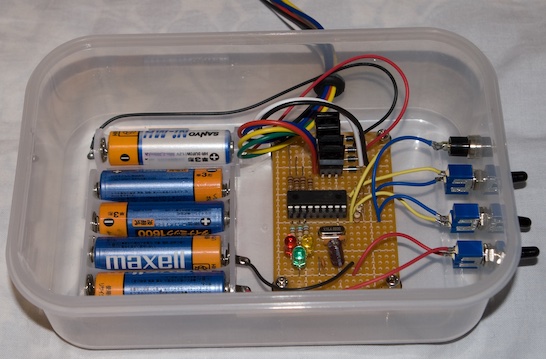

商品としての赤道儀は高価なので小6の時に自分で作ろうとしましたが当時の工作の技術では全く足りず完成しませんでした。大学3年の時に自転車のタイヤを使ってとりあえず作れました。これは完全に手動でした。大学院生のとき学内で旋盤、フライス盤の講習を受け、モーターとマイコンを使った自動のものを作りました。

これを持って長野県、山梨県、伊豆によくキャンプに行きました。次はこれを使って撮ったオリオン大星雲とアンドロメダ銀河です。

紙飛行機(会社に勤めていた頃)

羽ばたかずに何分でも飛ぶ鳶を見て、紙飛行機はあのように飛べるのかと思って始めました。

普通紙(コピー用紙)で写真のような機体を作っていました。中は空洞です。

これはとても深いです。揚力を得て安定に飛ぶ(姿勢を自動的に保つ)こと。紙飛行機の場合はさらに、無理と思える要求があります。飛行の始めに勢いよく打ち上げる時は揚力が生じないこと。(揚力が生じると上がらずに宙返りしてしまう。)高く上がって遅くなったところで機体がほぼ水平になり、ここから揚力が生じてゆっくり降りること。

(迎角が一定のとき)速いほど揚力は大きくなります。ところが打ち上げる時(速い時)は揚力が生じず、滑空する時(遅い時)に揚力が生じるという一見無理な要求を満たさなければなりません。

繰り返し飛ばしているとそれは無理ではないことは見えてきました。飛行の始めに地上から打ち上げる方式で、滑空に移ってから10秒間飛んだことはありました。極めた方が作ると高さ30mまで上がり、無風で30秒、風を捉えれば何分でも飛ぶのだそうです。

独学でピアノ(小6〜大学院の頃)

小6のときテレビでピアノ演奏を見ました。ピアノ協奏曲風に編曲された「おもちゃのチャチャチャ変奏曲」でした。ピアノにこれほどの表現力があるこ とに驚きました。同時に、弾けるようになりたいと思いました。ピアノは楽器ではあるけれど機械であり、仕組みは分かるので習わなくても練習すればできるはずだと思いました。

家には姉が弾いていたアップライトピアノと楽譜はありました。最初に選んだのは無謀にもモーツァルトのトルコ行進曲でした。音符と鍵盤の対応は一応分かりましたので音を一つずつ出すことから始めました。

ピアノ演奏のテレビ番組があれば録画してピアニストの手元が映っているところをコマ送りで再生して、指の形をどうしているか、鍵盤のどのあたりを押しているか、手や指をどう移動させているかなどを何十回と観察しました。模範演奏を何十回と聴いたり、自分の演奏を録音しては直したりしました。

半年くらい続けると止まらずに一応弾けるようになりました。これで次のことが分かりました。

- 上達するには1日2時間以上、毎日の練習が必要である。

- 練習を1日やらないと3日分くらい後戻りする。

- 人前で安定して弾けるようになるには1曲につき1000回以上の練習が必要である。

- プロを目指す子はさらに練習を積んでいる。

中1の初めにコンクールに出てみましたが、プロを目指す同年代の子の演奏に圧倒されました。私がそのレベルでできそうなことは数学、理科しかないと思い、好きでやっていた理科の探究をよりこだわってやるようになりました。

その後、ピアノは中々上達できなくてやめ、ああすればいいのではないかとふと思って再開したことが何回かありましたが続けていました。大学院生だった時には弾くことは不可能と思っていたベートーベンの「悲愴」「月光」が弾けるようになり楽しくなりました。学園祭で弾きました。

大学院生だった時の録音

モーツァルト トルコ行進曲

ベートーベン ピアノソナタ第31番 第1楽章